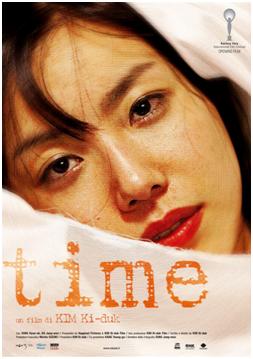

Un intervento di chirurgia estetica presentato in tutta la sua raccapricciante verità di carne niente più che macellata e riassemblata con giunti e punti di sutura. Inizia cosi Time (Kim Ki-Duk sceneggiatore, regista e produttore).

Una donna dal volto nascosto dietro una mascherina, appena dimessa dall’ospedale dopo un intervento di chirurgia facciale, viene urtata per strada da una ragazza di fretta. Nello scontro, fortuito, una foto incorniciata, ritratto del volto di un’altra donna, casca per terra e il vetro sotto il quale la foto era fissata va in frantumi. La ragazza che arrivava di corsa si scusa, raccoglie i cocci e s’incarica di rimettere tutto a posto, portando via con sé la fotografia.

Una donna che sorride ma sembra pazza, in quell’immagine.

La ragazza di fretta è Seh-hee, follemente innamorata del suo uomo Ji-woo ma anche gelosa psicotica, soggetta a esagerati scoppi d’ira nella crescente convinzione che Ji-woo non faccia che guardare altre donne perché stanco di lei. A seguito di una di queste scenate di gelosia, la fotografia raccolta da Seh-hee rimane abbandonata sul tavolino del caffè che i due frequentano abitualmente. E quel che lo spettatore capisce dai primissimi minuti del film è che quel volto, di una donna che sorride ma sembra pazza, sarà destinato ad arcano e penoso peregrinare.

“Mi dispiace di avere sempre la stessa faccia noiosa”, si duole Seh-hee dopo un problematico momento di intimità con Ji-woo.

Quindi lei sparisce. Lui si sente scaricato e nello stordimento cerca di reagire consolandosi in altre avventure, dalle quali, però, trae l’unica certezza della sua vita, quella di amare ancora e profondamente la sua Seh-hee. Ogni volta che Ji-woo è con una donna succede sempre qualcosa, qualcosa che viene ad interrompere e, in definitiva, ad impedire che un atto d’amore possa compiersi tra Ji-woo e una qualunque delle sue donne. Nella stanza di un motel dove si va per scopare, si rompe persino il vetro della finestra.

Nella vita di Ji-woo l’abitudine gioca il ruolo fondamentale di remare contro il Tempo. I suoi interessi sono la fotografia (intesa qui come hobby), il solito tavolino al solito caffè, il parco delle sculture su una spiaggia isolana. Una grammatica della immutabilità segna il Tempo dell’uomo. Il linguaggio della fissità segna, per la precisione, i sei mesi trascorsi dal momento in cui Seh-hee lo ha lasciato.

Ma che fine ha fatto Seh-hee?

Seh-hee è diventata un’altra. Sopraffatta dall’amore morboso per Ji-woo ha desiderato e scelto per sé un altro volto da offrire al suo uomo. Ha creduto di risparmiare a Ji-woo la monotonia del “sempre uguale” sottoponendosi ad un intervento di chirurgia plastica che cambiasse il suo volto. Una scelta drastica e sconsiderata ma che serve a fare di Seh-hee la protagonista del film: un personaggio in conflitto col Tempo, talmente ansioso di consumare e divorare il Tempo, da spingersi in accelerazioni e manipolazioni dei processi vitali sui quali sempre il Tempo dovrebbe essere unico signore, fino ad ottenere cambiamenti troppo innaturali per non essere in aperto contrasto col Dio Tempo. Antagonista Ji-woo che, invece, il Tempo vorrebbe fermare. Da questo dualismo origina l’idea del film, da questo attrito muove la storia di Time.

Seh-hee è diventata colei che ora serve il caffè a Ji-woo, la cameriera del bar frequentato da una vita. La nuova Seh-hee è molto bella e diversa da quella del passato e si presenta a lui senza però avvertirlo della sua vera identità (con un nuovo nome, ancorché simile al vecchio, quindi sotto mentite spoglie). I due prendono a frequentarsi, si conoscono meglio o, per l’esattezza, Ji-woo fa la conoscenza di questa “nuova” donna, mentre lei sa perfettamente chi è lui. Nascerebbe un amore se la follia di Seh-hee non prendesse ancora una volta il sopravvento. Lei si mette a curiosare, anzi, a scoperchiare oscenamente ciò che a volte è bene resti sepolto nell’intimo. Così scopre che Ji-woo non ha chiuso col passato, che se Seh-hee si facesse viva lui tornerebbe con lei, perché ne è ancora innamorato.

Seh-hee adesso deve ammettere a se stessa di essere profondamente infelice, e in un crescendo di pazzia diventa prima gelosa del suo “originale”, cioè di se stessa, poi sempre più violenta nei confronti di Ji-woo. Al punto che si rende inevitabile il chiarimento e il dirgli tutta la verità. Lo fa in un modo straziante e qui Kim Ki-Duk dispiega tutto il suo impressionante arsenale poetico: Seh-hee arriva a un appuntamento con Ji-woo indossando una maschera . Quella maschera raffigura il volto di lei prima dell’intervento, un volto che lui conosce molto bene. Al colmo della dissennatezza lei gli grida: “Sei tu che mi hai reso così!”. Le scene che si susseguono qui, con l’ennesima fotografia-maschera assurdamente sorridente in penosi vagabondaggi, sono di una bellezza estrema.

Prima che la foto che la ritrae com’era prima, diventi una maschera sovrapponibile a qualunque altro volto, Seh-hee la strappa.

Come in Les Amants di Magritte.

Pittura che, benché condizioni la pellicola a un livello estetico - appaiono più d’una volta facce e teste dei protagonisti avvolte in un drappo o in lenzuoli-, non manca di condizionare l’opera anche e soprattutto nei significati che si porta dietro, incidendo profondamente sul cosa si racconta con questa storia: l’asincronicità dell’amore, battiti furiosi che non si prendono, passioni destinate a rincorrersi, specularità di percorsi che non si toccano, non si incrociano, si sfiorano appena e si disperano nell’impossibilità e nell’impotenza. Due percezioni del tempo distorte in direzioni opposte l’una rispetto all’altra.

La cameriera (fu Seh-hee), lasciatasi sfuggire “per sempre” il suo grande amore, torna dal chirurgo plastico per cambiare ancora una volta il suo aspetto. Questa volta vuole diventare irriconoscibile anche a se stessa, dimenticarsi di tutto quello che ha potuto combinare. Viene fotografata dai medici un’ultima volta prima di sottoporsi all’intervento. L’immagine che ne risulta è una donna che sorride ma sembra pazza. La stessa all’inizio del film. Esce dall’ospedale con la foto e viene urtata da una ragazza. I vetri del portafotografie in frantumi. Il film finisce lì dov’era cominciato. O ricomincia. Primavera, estate, autunno, inverno … e ancora primavera.

Oltre che a indicare la nozione di tempo secondo Kim ki-duk, quella circolare, questo epilogo segna anche un momento di dubbio sulla verità della storia appena raccontata, a cui abbiamo appena creduto, cioè sulla verità del film. Come se l’autore invitasse a porre più attenzione sulle vicende della rappresentazione artistica, dove tutto può essere allusione o addirittura inganno. Ma anche mistero. Personaggi che si sdoppiano e si fantasmizzano. Realtà di sogni, realtà da ricercare nei sogni. Universo parallelo.

Il Tempo di Kim Ki-Duk non sarebbe stato così spietato se la follia umana non avesse fatto ricorso a tecniche artificiali ansiose di sottrarsi appunto alla logica del Tempo: azioni sconsiderate, spazientite dal Tempo, che hanno deliberatamente stravolto l’opera del Tempo sui volti dei protagonisti e li hanno portati alla rovina. E tutto senza aver voluto tenere da conto anche una possibilità di clemenza da parte del Tempo, come sembra suggerire Kim sempre in quell’ultima scena in cui si chiude il cerchio e allo stesso tempo lo si riapre: quel Tempo, nonostante scorra inesorabile, avrebbe probabilmente concesso loro un’ultima chance.

per il caldo mortale vanno i gomiti contro i gomiti nel buio indie cieco pesto di drum machine e vanno in apparenza di flanella sbalorditi d’umidità ma quanto prometeici nell’ontologia più eighties vanno incontrollati i sessi nelle livree slabbrate contro scrigni caramellati i sessi liquefatti verso l’adriatico mugghiante traverso la messicana cola olidda il ballo la febbre il dolore vanno tarantati romiti salmastri pei cessi colombiani incontro alla morte più petite mentovando estetiche accampando scuse inalberando gioia d’avere vent’anni saecula saeculorum

per il caldo mortale vanno i gomiti contro i gomiti nel buio indie cieco pesto di drum machine e vanno in apparenza di flanella sbalorditi d’umidità ma quanto prometeici nell’ontologia più eighties vanno incontrollati i sessi nelle livree slabbrate contro scrigni caramellati i sessi liquefatti verso l’adriatico mugghiante traverso la messicana cola olidda il ballo la febbre il dolore vanno tarantati romiti salmastri pei cessi colombiani incontro alla morte più petite mentovando estetiche accampando scuse inalberando gioia d’avere vent’anni saecula saeculorum